我最近一个礼拜停止了更新朋友圈的每日思考。

之前很多人向我发出过赞叹,说,你怎么能每天写这么多东西。

彼时的我洋洋得意,完全没有想到会廷更。

所以发生了什么呢?

梳理梳理的状态让我来说一下前因后果。

那时候我经常得意的点是,写这些东西对我来说太容易了。

很多人觉得做私域写内容很累,但我的体验完全不一样。我不是这几年才写东西。我是从小就爱写。

就像我在视频号的自我介绍里写的,“如果你能读懂我的脑电波的话,你就知道我是个多么健谈的人”

所以你知道每日思考的第一个用户是谁吗?

其实不是别人,是我自己。

我写起来可开心、可快乐了,有时候那天不知道写什么,在那翻素材,也觉得很快乐。

因为这是一种让我觉得没有负担的表达方式,是我每天给世界写的一封信,它不像聊天那么近,但是它又可以让互相理解的人画得很近。(PS,我最近真的收到了回信)

我觉得有这么一个窗口,能够输出,偶尔被看见,能够缓解孤独,我真是太幸运了。

所以,如果我是第一用户的话,我几乎没有断更的可能性,因为我就是为了满足自己的好奇心和表达欲而做的内容。

其次,每日思考的用户,是关注我的人。

因为朋友圈有内容,即便是刚加我微信的人、很久没见面的人,也会快速地知道我是一个什么样的人?我平常都在想些什么?对建立信任帮助特别大。

所以在大航海之前,这些部分其实是平稳有序的进行的。

发生变化的时刻是,我拉了社群,开始同步在群里输出。群本来是更多交流短视频。

后来,真的没有欲望天天讲视频,我也开始同步朋友圈的内容。

朋友圈本来就是写给朋友的。

所以如果是对我感兴趣的人,对于完成阅读这部分内容,大家是完全没有问题的。

但问题是什么呢?拉群之后,它就很像商业行为。别人总觉得,你不会无缘无故去做这种事吧图什么呢?你生活里没其他事可做了?

但如果它是商业输出,那目前的内容确实太不像样了。

作为商业输出的话,我起码得考虑一下,用户受众到底是谁?我希望他们听完之后,能够实现从A点到B点的转变。

我该如何通过内容设计来实现这一目标。

这些我通通都没有做,所以如果作为商业内容,服务潜在用户,那我对这些内容就会变得极其不满意。

你明白吧?当目标从自我表达变成商业输出,对内容的要求就变了。

所以我这几天首先考虑一个问题是,我是不是为了搞商业呀?就算拉群的时候没有这个目的,现在有没有啊?

然后想答案的时候可快了,答案就是没有。

我的答案,可能简单的得可笑,我就是想玩

没运营过群,体验一下。这一点有的朋友觉得我做事很简单很快,有的朋友觉得我是三分钟热度,怎么说都行,有的朋友觉得你咋不提前规划好。

我表示你们说的都对,但是我现在状态就是更想玩一些。

只是既然走到了这里,我就要思考一个问题:近期要不要变成有商业性质的输出群?

哈哈哈,说实话,我也努力了,我想过把自己的内容变成专栏性质的。

但是我发现不行啊,从我目前的实际情况出发,无论是输出动力还是内容储备,尤其还要日更,我的能力真不够。

所以近期,并没有这个打算。

这时候,新问题又产生了:

这个社群是否应该保留?它的价值究竟在哪里?对大家来说,它有意义吗?我是否有能力持续维护和更新?

首先,社群有一个显而易见的好处:

它是一个非常便捷的消息通道。它不像一对一聊天那样需要投入大量精力,也不像朋友圈发消息那样距离感太强。

社群为我们提供了一个就近的讨论窗口。此外,当你拥有一个千人社群时,说起来多拉风啊哈哈。

然而,社群的不足之处在于,它本质上是人与人之间的互动流动,我们共同构成了这个群的氛围。

其实通过这三个月,相比于社群运营,我对写作更有兴趣,对于高频、多人、及时的交流互动,对于如何让他人之间建立关系,很不擅长。

我也观察了市面上的社群,大致可以分为三种类型:

第一种是通知群,比如一堂的会员群,这类群以消息通知为主,几乎不进行日常聊天。

第二种是单向输出群,这在IP群体中非常常见。像肖厂长、孟慧歌、勤勤等人都有类似的群。这类群的主要特征是IP持续输出更新,其他人偶尔回应。

第三种是小群。我的经历里做得好的就是小稻田。群有严格的进群审核制度,人数在100人以内,甚至50人或20人以内,能够产生非常充分、高频、深度的讨论,而且甚至可以延伸到线下。

基于这些观察,我对社群的未来产生了一些想法。

我认为社群大概率会消亡,单项输出群,随着对某个人的关注度兴趣下降,群消亡只是时间问题。

所以怎么办呢?我贪心地想要保留群沟通的便,但因为这不是一个商业化的群,注定无法有太多的运营。

好啦,以上就是我近期的所思所想,也是给大家有一个汇报和交代。

那关于这个问题,如果聪明有见识的,你有任何分享,也请发出来一起讨论

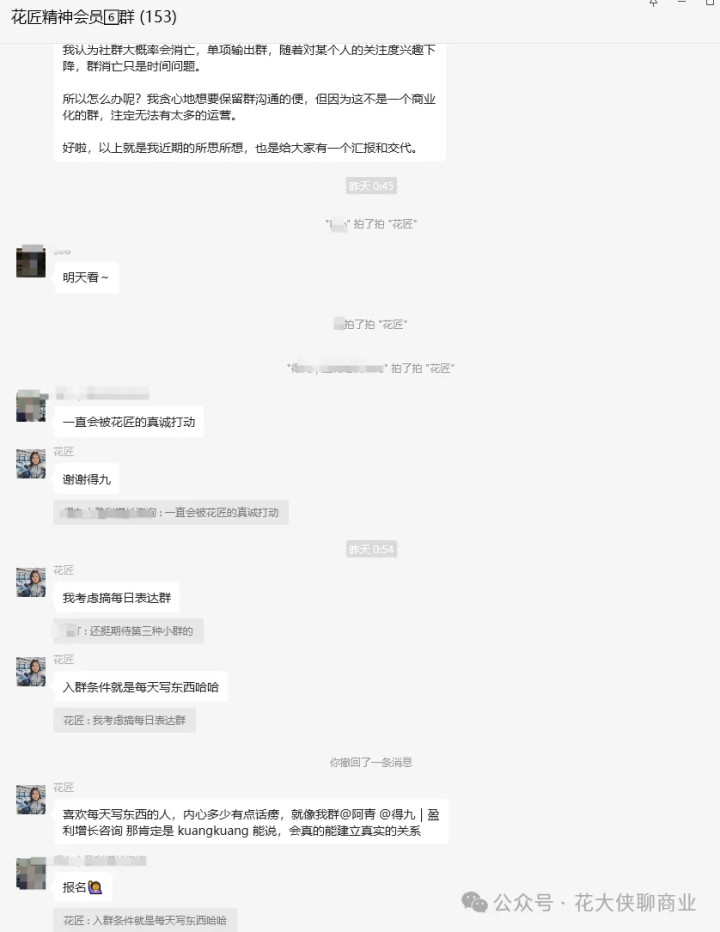

(群讨论截图)

-END-